Православие

#766

Отправлено 02 августа 2011 - 09:29

#767

Отправлено 02 августа 2011 - 09:31

Протоиерей Андрей Ткачев

7 июня 2011 г.

Источник: Отрок.ua

Хочу иметь бинокль. Да не простой, а волшебный. В обычный бинокль смотришь, и то, что далеко, вырастает до огромных размеров. Например, был человек точкой на горизонте; глядь, а он уже большой, и даже оспинки на лице видно. А поверни бинокль — наоборот, то, что было рядом, становится маленьким, как божья коровка.

Всякий бинокль волшебный. Но мечтаю я не о таком. Я не артиллерист и не охотник, и даже не театрал. Мне в топографических далях высматривать нечего. Да и купить можно такой бинокль, который делает далёкое близким, а близкое — далёким. Я хочу иметь бинокль, который меняет нравственные масштабы происходящих событий.

Например, вы на работе пропадали до полуночи, выпрыгивали из штанов буквально, чтобы положенное задание в срок сделать. А вместо вас премией наградили лодыря-соседа. Вам же ни слова, ни полслова благодарности, плюс выговор за чепуховую провинность на ближайшей планёрке. Другой бы на вашем месте запил или драться полез. Другая бы от слёз опухла и перестала краситься, чтоб тушь по лицу не размазывать. А вы — хоть бы хны. Потому что у вас бинокль есть. Вы в него глянули тайком, и предстала перед вашим взором эта бытовая несправедливость не в виде огромной картины, а-ля «Девятый вал», а в виде блохи, пусть даже Левшой и подкованной.

То есть хочется мне иметь инструмент для того, чтобы видеть мир в его естественном виде, таким, каким его Бог видит. Так, чтоб добрые дела замечались и оценивались, неприятности переносились с терпением и без истерик, чужое добро помнилось, а своё — забывалось. Без этого — чувствую, что живу в королевстве кривых зеркал. Не в адеквате живу, другими словами.

Например, я сделал что-нибудь относительно хорошее. Сходил, положим, в больницу к родственнику. И не хотел долго идти, и оттягивал этот визит, и денег жалел, и даже яблоки купил самые мелкие и дешёвые. Но когда сходил, то почувствовал себя титаном духа и отцом православной добродетели. Теперь я собой гордиться буду, хотя, по совести, таких добрых дел стыдиться надо. Вот тут бы взять бинокль и посмотреть на это добро в уменьшительное стекло, чего оно, собственно, и заслуживает.

Или совершил я грех. Да что грех? Грешок, не более. Сущая мелочь. Его и не видно вовсе. Но между «не видно» и «нет вообще» разница огромна. Ни радиацию, ни болезнетворных микробов тоже никто не видит, но умирать от них люди не перестают. Вооружаюсь мысленно волшебным биноклем и рассматриваю свой грех. И никакая он не инфузория-туфелька. Отвратительная и болезнетворная бацилла, похожая на сороконожку и стремительно размножающаяся. Дай этому «мелкому» греху свободу и спокойствие, он и тебя самого убьёт, и всё вокруг заразит, причём в сжатые сроки.

Мой желаемый бинокль тем и хорош, что если рассматривать в него мною сделанное добро, то этим добром не загордишься. Ну а если зло рассмотришь, то не будешь легкомыслен и преступно благодушен. Зато в отношении ближних бинокль действует с точностью до наоборот. Добро, сделанное мне, я рассматриваю тщательно в те стёкла бинокля, которые добро увеличивают. Вот они, все те, кто учил, лечил, защищал, кормил и наставлял меня! Их много, и помощь их бесценна. Без их слов и дел, без их невидимого присутствия я давно бы погиб, пропал, потерялся, запутался.

Ну, а если кто то сделал мне что то недоброе, переворачиваем бинокль и со спокойной душой смеёмся над той мелочью, которая только смеха и достойна.

О блаженный склероз! Склероз, напрочь стирающий из памяти нанесённые тебе обиды! Как хорошо с тобой жить! Забыл — и до свиданья.

Мы ведь, если не все, то многие, издёргались от злопамятства, от обидчивости, от повышенной чувствительности к словам и взглядам. Какой злодей, какой злой волшебник внушил нам преувеличенное чувство собственного достоинства? Из-за него мы готовы подставлять обе пригоршни даже тогда, когда нам дают одну маленькую крошку. Насколько лучше быть спокойным и невозмутимым. Правда, чтобы не возмущаться от укоров, нужно не любить и похвалу. Одно без другого не существует. И любовь к похвале, и чувствительность к обидам — дети одной матери, тщеславия. Из этого корня растут и зависть, и злопамятство, и прочие ядовитые побеги.

«Иди, — говорил старый монах молодому, — на кладбище и там хвали и ругай покойников». Тот пошёл и долго упражнялся в расточении похвал и оскорблений тем, кто спал в земле в ожидании звука трубы Архангела. «Ну что?» — спросил его по возвращении старец. — «Я устал их ругать и хвалить, а они молчат», — был ответ. — «Старайся подражать им, чадо. Ведь и ты умер для мира», — заключил старец.

Правда, мы в большинстве своём не монахи. Но это слабая отговорка. Заповеди Божии даны всем, без деления на чины и состояния. Все слышат слова евангельские: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Все повторяют вслед за Давидом: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Сердце — это ведь и есть орган духовного зрения.

В плане обычной жизни органом зрения считается глаз, а бинокли, линзы, очки — это инструменты для улучшения качества зрения. В плане же зрения духовного глаза — это всего лишь инструмент. А органом зрения является сердце. Если оно чисто или, по крайней мере, находится в процессе очищения, то глаз превращается в волшебный бинокль. Чем чище сердце, тем более вырастают в наших глазах добродетели ближних и уменьшаются наши собственные; тем легче забываем мы полученные обиды и тем дольше помним оказанное нам добро.

Так что желание моё нельзя назвать несбыточным. Оно реально. Очень хочется мне иметь волшебный бинокль. И чем чище будет моё сердце, тем быстрее совершится мой переход из королевства кривых зеркал в мир благословенной реальности.

А в магазин идти не надо. Нет таких магазинов.

Протоиерей Андрей Ткачев

#768

Отправлено 02 августа 2011 - 12:29

Татьяна, как, все-таки, наш мир тесен.Татьяна, здорово как! Событие радостное... И мне радостно, потому как Тамбов - это родина предков моего мужа, которые были священниками...

#769

Отправлено 10 августа 2011 - 09:38

День памяти: Июль 28

Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Одигитрия", что значит "Путеводительница", по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме.

Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых (память 24 ноября).

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398-1425). В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве остались две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая - "мера в меру" - в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. Монастырь был устроен на Девичьем поле, где "со многими слезами" москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список (в 1666 году вместе с древней иконой новый список возили в Москву для поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 - каменная.

Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и, когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый временно в Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона была взята в Ярославль.

Так благоговейно хранили наши предки эти иконы-сестры, и Матерь Божия через Свои образы охраняла нашу Родину. После победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с прославленным списком была возвращена в Смоленск.

Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России.

Существует много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, которым положено празднование в этот же день. Есть и день празднования Смоленской иконе, прославившейся в ХIХ веке, - 5 ноября, когда этот образ по распоряжению главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова был возвращен в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно.

Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через Свой святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем к Ней: "Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская Похвала и всея земли Российския - утверждение! Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!"

Сообщение отредактировал oxsi_bel: 10 августа 2011 - 09:45

#770

Отправлено 10 августа 2011 - 11:57

Святитель Питирим, епископ Тамбовский

Память 10 августа, прославлен на основании решения Святейшего Синода в 1914 г.

Веры и благочестия наставниче, Церкве светильниче, монашествующих образе, святителю Питириме, премудре, стадо твое благочестно упасл еси и ко Христу привел еси, темже в Вышних венцем славы украшен, с нами на земли духом пребываеши, сияя чудесы. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Будущий святитель родился в 1644 году (по др. источникам – 1645 г.) на Смоленщине, в городе Вязьме. Кем были его родители доподлинно неизвестно (одно из преданий связывает имена их с изображенными на Тамбовской иконе Богоматери предстоящими – преподобномученицей Евдокией и преподобным Алексием Человеком Божиим). Особое почитание святителем Питиримом Прокопия Декаполита дает твердое основание считать, что во Св.Крещении мальчика назвали Прокопием. По-видимому, юный Прокопий получил школьное или домашнее образование, и, помимо обычных предметов, изучил иконописание.

Характер, наклонности юноши и, вероятно, желание родителей определили его решение поступить в Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. По утверждению одного из жизнеописателей, в возрасте 20 лет Прокопий принял постриг с именем Питирим. Молодой монах Питирим, снискавший уважение братии, в 1677 году был избран настоятелем монастыря. Новый игумен преуспел в деле благоустройства и улучшения внутренней жизни обители.

В 1682 году была учреждена Тамбовская епископская кафедра, на которую “Февраля в 15 день (1685г. – сост.), в день недельный, повелением государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России самодержцев, великий господин святейший Иоаким, Патриарх Московский и всея России, поставил во епископы в Тамбов из Вязьмы Предтечева монастыря архимандрита Питирима в Соборной церкви Успения Богородицы (в Московском Кремле – сост.)”.

Только в начале марта 1686 года епископ Питирим прибыл в главный город епархии – Тамбов. 17 век – время освоения Тамбовского края, поэтому прочной христианской традиции здесь не существовало.

Не по названию только явился епископ Питирим преемником апостолов: с ревностью “яже о Христе” взялся он возделывать духовную ниву. Умело, в мире и кротости, святитель врачевал “нехристианские злые прозяби” и раскол. Проповедь слова Божьего, научение основам веры – положили начало пастырским трудам. Истинный отец и добрый наставник, святитель Питирим сам терпеливо учил “четью и петью невегласов” в храме и вне его.

Опыт рачительного управителя, полученный в вяземском монастыре, пришелся как нельзя кстати. Епископу Питириму удалось получить земли, леса, рыбные ловли. Доходы с полученных угодий обеспечивали нужды епархии, что помогало осуществлению замыслов святителя и развитию благотворительности (напр., выкупу полонянников). Благодаря переводу тамбовским владыкой “на селитьбу” крестьян, появились села Большая Талинка, Малая Талинка, Керша, Казыванье.

Подлинными памятниками усердного служения святителя явились Иоанно-Предтеченский Трегуляевский, Вознесенский женский монастыри и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Согласно документального свидетельства, 15 сентября 1688 года “построил… Предтечев монастырь в Тамбовском Ценском лесу на усть Трегуляйского ржавца преосвященный Питирим епископ Тамбовский на келейные свои деньги и питал… игумена с братьею от себя…”. В скором времени, при содействии основателя, пустыни удалось приобрести угодья, так что обитель смогла обустроиться и в 1691 году братия возвела деревянную церковь, освященную святителем. В монастыре находился выкопанный епископом Питиримом святой колодец.

Одновременно с мужской, святитель, оградив деревянной стеной несколько келий при устьях речек Студенца и Гаврюшки, в 1690 году закладывает женскую обитель. Первой настоятельницей предание указывает родную сестру святителя Питирима монахиню Екатерину.

В 1694 году, по благословению Патриарха Адриана, святитель Питирим начал возведение кафедрального собора. Работы велись под руководством и при участии самого святителя. Окончания же строительства тамбовскому епископу не суждено было видеть. Кончина святителя последовала 28 июля 1697 года (по др. источникам – 1698) в день празднования чтимой им Смоленской иконы Богоматери. По словам одной рукописи, “вся паства от высокородного до худородного, от богатого до бедного, от господина до раба долго, долго скорбела и плакала о святителе Питириме, как об отце родном”.

“Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды”, – эти слова апостола Павла (2 Тим. 4;7-8) мог бы сказать о себе великий тамбовский архипастырь, “честное и многотрудное тело” которого, согласно его воле, было погребено в южном приделе кафедрального собора.

Память о благочестивом тамбовском епископе жила в его пастве. Гробница святителя стала местом стечения богомольцев, приходивших на поклонение в кафедральный собор, чтобы отслужить панихиду об усопшем архипастыре. Случаи чудес по молитвам святителя Питирима передавались из уст в уста. С 30-х гг. 19 века в кафедральном соборе велась особая книга записи чудес, количество которых только согласно записям к началу 20 века простиралось до нескольких сотен.

Официальная канонизация святителя Питирима Тамбовского состоялась в 1914 году. Торжества проходили 25-29 июля и собрали тысячи паломников из разных мест Российской Империи.

Ныне мощи святителя Питирима покоятся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

#773

Отправлено 15 августа 2011 - 11:09

Одним из косвенных, однако могучих факторов моего детского воспитания были советские мультфильмы. Любители хулить целиком все советское прошлое, умолкните!

Говоря о советской мультипликации, мы в очередной раз встречаемся с конкретными фактами, превосходящими любую узкую историософскую схему. Уже никто и никогда (это совершенно ясно) не будет рисовать и снимать так много хороших мультфильмов с нравственным содержанием, таких скрыто-православных мультфильмов, если быть до конца честным. Никто, нигде и никогда.

Нас, несколько поколений советских детей, посредством говорящих птичек и зверушек, рисованных, пластилиновых, вязанных, учили не врать, не красть и защищать слабых. Нас очень многому учили и кое-чему таки научили. Спасибо.

В одном из таких мультфильмов (назывался он «Летучий корабль») речь шла о построении чудесного воздушного судна. Царь, выдающий дочь замуж, предлагает женихам в качестве задачи построение этого самого летучего корабля. Среди соискателей руки царевны – богатый, толстогубый и толстопузый купец. «Построишь корабль?» – спрашивает царь. «Куплю», – басом отвечает тот.

«Все куплю, сказало злато. Все возьму, сказал булат». Классика.

Благословен богач, в некие моменты жизни смиренно произносящий: «Я бессилен. Это не покупается».

Проклят богач, нагло уверенный, что все купит и все приобретет. Стоит лишь поторговаться. Нас научили делить надвое самоуверенность и не приписывать деньгам атрибуты Бога – то есть всесилие.

Но мы живем с некоторого времени в атмосфере этих «классических» отношений, где все покупается и продается, где на вопрос: «Построишь?» – отвечают: – «Куплю».

Многим так и кажется, что все можно купить, и это ясно как Божий день. В это верят не только обладатели больших сумм, способных купить товары из слоновой кости, мрамора, золота, шелка; не только покупатели и продавцы здоровья, счастья, душ и тел человеческих. В это верят и те, кто скребет в кармане мелочь на булку с тмином и ничего больше позволить себе не может.

Бедные ослеплены идеей всемогущества денег еще более, чем богатые, и это – истинная беда и, может, проклятие. Именно в этой наивной вере бедняков во всесилие богатства как раз и таится звериное лицо богатства наглого, жестокого, беспринципного.

***

Образование уже не просто получают и осваивают. Его покупают.

Здоровье покупают. Семейное счастье страхуют от возможных неприятностей, заранее оговаривая раздел машин, сковородок, бигудей и квадратных метров.

За деньги вырезают внутренние органы. За деньги же начинают войны, проплачивая в газетах и журналах статьи о неизбежности военных операций.

Самое время повести громкий разговор на тему о том, что вообще не продается, что не может быть измерено деньгами; о том, торг о чем неуместен.

***

Дзен-буддист может сказать, что дороже всего – мертвая кошка. У нее нет цены. Это правильно. Это пощечина по мордасам тем, кто решил все вообще прокалькулировать. Но этого мало.

Чтобы потеснить деньги с места, им не свойственного, мало отстреливаться восточными каламбурами. Нужно определить самый главный перечень вещей и понятий, которые деньгами не измеряются.

Жена, дети, родители не продаются. Если даже кто-то назначит им цену, указанную сумму нельзя обсуждать. Это торг о бесценном, и он позорен.

Не продается Родина, если, конечно, такое понятие присутствует в мозгу пациента.

Не продается вера.

Не продается честь.

Совесть, даже будучи попранной при помощи шуршащих денежных знаков, все равно откажется признать себя проданной и будет мучить беззаконного продавца до смерти и далее.

Нужно непременно каждому человеку озаботиться вопросом: что я ни при каких условиях не могу продать? что я не буду продавать, даже если для меня лично разожгут костер и приготовят пыточные орудия?

Таким образом, в результате мысленного труда мы получим в сухом остатке неприкосновенный запас подлинных, непродаваемых ценностей, и благодаря этим ценностям жизнь сможет приобрести истинную глубину и смысл.

А иначе развращенная умом девица сможет без всяких внутренних затруднений продать девственность, а факт продажи заснять на камеру, чтобы, опять же, продать затем кассету за дополнительные деньги.

И мамаша, зачавшая не весть от кого, сможет продать новорожденное дитя за энную сумму. А если возьмут ее на горячем, будет удивляться: «За что это к человеку невинному прицепились?»

И весь этот бедлам и содом будут показывать по телевизору, то есть, опять же, продавать информацию рекламодателям, чтобы вбить ее в мозги телезрителей. Ну, а те, соответственно, расшатав и без того расшатанный внутренний мир, будут гугнить на всяком перекрестке, что все, мол, продается и покупается. Будут читать в газетах под заголовком «Куплю» перечень вещей, которые пользуются спросом, вплоть до «души» и «совести». И будут пытаться продать свой залежалый товар, вряд ли понимая разницу между его истинной ценностью и ценой неизвестного покупателя.

Итак, меседж прост:

– вычленить из числа вещей и понятий, продаваемых и покупаемых, перечень явлений и предметов, никогда не могущих быть проданными или даже попавшими в оценку;

– отделить эти вещи и понятия как предметы неприкасаемые, имеющие быть хранимыми во Святая Святых;

– и только после этого считать себя человеком.

Иначе жизнь убедит всех и наглядно докажет, что люди, не совершившие подобной духовной процедуры, являются не столько человеками, сколько «антропоморфными существами».

Отношение к ним – соответственное, и вечность блаженная – не для них.

Кстати, еврейское слово «святой» («кодеш») означает «отделенный», «выключенный из числа предметов обыденных».

В любом случае это означает – «непродающийся».

Протоиерей Андрей Ткачев

3 августа 2011 года

#774

Отправлено 15 августа 2011 - 18:19

Оксана, спаси Бог!Не продается

...

В одном из таких мультфильмов (назывался он «Летучий корабль») речь шла о построении чудесного воздушного судна. Царь, выдающий дочь замуж, предлагает женихам в качестве задачи построение этого самого летучего корабля. Среди соискателей руки царевны – богатый, толстогубый и толстопузый купец. «Построишь корабль?» – спрашивает царь. «Куплю», – басом отвечает тот.

«Все куплю, сказало злато. Все возьму, сказал булат». Классика.

Благословен богач, в некие моменты жизни смиренно произносящий: «Я бессилен. Это не покупается».

Проклят богач, нагло уверенный, что все купит и все приобретет. Стоит лишь поторговаться. Нас научили делить надвое самоуверенность и не приписывать деньгам атрибуты Бога – то есть всесилие.

Но мы живем с некоторого времени в атмосфере этих «классических» отношений, где все покупается и продается, где на вопрос: «Построишь?» – отвечают: – «Куплю».

....

Жена, дети, родители не продаются. Если даже кто-то назначит им цену, указанную сумму нельзя обсуждать. Это торг о бесценном, и он позорен.

Не продается Родина, если, конечно, такое понятие присутствует в мозгу пациента.

Не продается вера.

Не продается честь.

ПОслание, что называется - "в тему"... В выходные пересмотрела "Звезда пленительного счастья". Получила такое удовольствие... Многократно "прокручиваю" в памяти кадры, фразы... Что ни сцена - шедевр!

Вот где образцы веры и верности... Сейчас такого не увидишь..

С детства люблю фильмы "Офицеры", "Они сражались за Родину"... - из того же разряда...

Не все продается! И не все покупается!

Слава Богу!

#775

Отправлено 18 августа 2011 - 09:28

У евреев не было слова «совесть». Сама совесть была. Без нее нельзя. Но слова не было. Все оттенки моральных состояний традиционно выражались вариациями на тему «страха Божия». Язычники же, не имевшие таких емких словосочетаний, связанных с Единым, искали свои адекватные термины.

Евреи могли презрительно относиться к самой идее того, что за пределами Израиля возможны успешные духовные поиски. Их избранность и долгое хранение истины в одиночестве лучше всего способствовали развитию чувства религиозного высокомерия. Но духовная гордость, помноженная на презрение, и априорная убежденность в чьей-то бесплодности и бесполезности – плохие товарищи. Слово «совесть» тому доказательством.

И в греческом, и в русском, и в английском, и еще, вероятно, во многих языках это слово сконструировано одинаково. В нем заключена идея со-присутствия, со-существования. Есть некий голос во мне, который, в сущности, не мой. Звуча во мне, но частью меня не являясь, этот голос реагирует на события, совершаемые в моральной области. Он неподкупен, этот голос. Случись что-либо не по его воле – и он тут же начинает звучать. Причем заставить его замолчать не в силах человека. Этот голос способен казнить и мучить, он способен утешать и дарить внутреннее блаженство, иногда – посреди физических мук. «Голосом Бога» стали называть этот голос бывшие язычники, познавшие Бога. И даже отказавшиеся от Бога бывшие христиане (хоть плач, хоть смейся) называли его «внутренним комиссаром» (Фурманов, например).

Само появление термина связывают с философской школой стоиков. И термин оказался так удачен, он так виртуозно вскрывал одну из жгучих тайн внутренней жизни, что прочно вошел в Священное Писание там, где нужно было обращаться не к евреям, а к представителям эллинистического мира.

Вот Павел говорит о язычниках, что «дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2: 15).

Апостол язычников учит тому, что цель проповеди есть «любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1: 5).

Он же говорит, что «для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть» (1 Тит. 1: 15).

Таких мест больше всего у Павла. Это объясняется как близким знакомством апостола с эллинской мудростью, так и необходимостью общаться с паствой на понятном ей языке. Другие авторы Нового Завета находятся в большей зависимости от традиционной еврейской терминологии. Их язык по-еврейски классичен и сформирован псалмами Давида и речами пророков. Пример подобной речи – слова Иоанна Богослова: «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1 Ин. 3: 20). Внутренняя жизнь привычно описывается состояниями сердца, этого главного органа богопознания и источника нравственных движений.

Один только раз Иоанн пользуется словом «совесть» – когда рассказывает историю женщины, схваченной в прелюбодеянии. Рассказ этот настолько уникален, что на нем стоит остановиться.

Согрешивших так, как эта женщина, закон велит бить камнями. На практике же подобная казнь настигала далеко не всякого прелюбодея или прелюбодейку. В худшие времена, когда обман и насилие, идолопоклонство и прелюбодеяние умножались безмерно, в случае строгого соблюдения закона камнями побивать пришлось бы чуть ли не весь народ. Но высказаться вслух против заповеди, данной Моисеем, означало подписать себе смертный приговор. Всего естественнее от Христа – в целях самосохранения – ожидали услышать: «Как написано, так поступайте».

Будь эти слова произнесены, они прозвучали бы жутким контрастом на фоне всего учения Спасителя об очистительной силе покаянии и милости к падшим. И Христос сразу ничего не говорит. Он удерживает молчание и даже не смотрит на пришедших, наклонившись к земле. Господь что-то пишет перстом на прахе, и, как знать, не о том ли прахе, из которого создан человек, Он в это время думает. Но вот, подняв лицо, Спаситель говорит кратко и повелительно: «“Кто из вас без греха, первый брось на нее камень”. И опять, наклонившись низко, писал на земле» (Ин. 8: 8).

Вот тут-то и вступает в свои права совесть. Она молчала, пока не заговорил Христос. Когда же голос Его достиг слуха человеческого, то голос Его же ожил в глубине души.

Обличаемые совестью, люди, недавно требовавшие казни, начинают уходить. Причем первыми уходят старшие. Эта деталь удивительна, поскольку, миновав бурные годы молодости, от многого мирского отказавшись по причине преклонных лет, состарившись над изучением Писаний, эти старшие могли удобно уверовать в «свою праведность». Но нет! Совесть ожила в них первых, потому что для совести все события жизни человека произошли сегодня и срока давности для грехов и преступлений нет.

Люди молча уходят, и когда Христос опять поднимает лицо, Он видит перед Собою одну лишь женщину, чья жизнь и смерть только что зависели от одного Его слова. «Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» – спрашивает Господь. И слыша в ответ: «Никто, Господи», – говорит: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8: 10–11).

***

Мы так часто ищем прямых указаний. Мы так жадны до резких, как посвист розги, слов «да» и «нет». В очередной раз, когда мы приступим к кому-либо со словами: «Не юлите. Говорите прямо. Вы за или против», – давайте вспомним этот кусочек Евангелия. В нем содержится ответ, вернее, в нем содержится творческий подход к поиску ответа. Этот творческий подход звучит просто: «Спроси у совести. Прислушайся к ней».

Заметим также, что помилование женщины было связано с тем, что осуждавшие ее не были безгрешны. Именно общность греховного опыта, обретаемая на глубине сердца, заставляет нас удерживать гнев, закрывать уста, смиряться. Мы разные снаружи, но находимся в одной и той же беде внутри. И если Симеон Новый Богослов или другой, подобный ему, святой муж в молитвах называет себя виновным во всех противоестественных страстях, то это не от греховных фактов жизни. Это от той глубины, на которую сошел его молящийся ум. Там, на глубине, он увидел себя соединенным со всей человеческой природой и грехи всего человечества ощутил, как свои.

***

Итак, мы, коль скоро заговорит в нас разбуженная Богом совесть, отказываемся считать себя более праведными, чем кого-либо. Поэтому мы и способны прощать. Но слова Христа: «И Я не осуждаю тебя», – рождены иным опытом.

Христос прощает нас не потому, что Сам грешен. В Нем нет греха, и Ему не надо вынимать из глаза бревно, чтобы затем помочь ближнему расстаться с сучком. Христос прощает и милует единственно из любви, что нам, признаться, совсем непонятно.

Любовь во Христе не ищет ответной благодарности. До сих пор, уже после Креста и Воскресения, Он терпит выпады против Себя, насмешки над Собою, хулу на Себя.

Его любовь не находится в зависимости от чувства крови, от родственной привязанности или еще чего-то земного. Его любовь не страстна, не взвинченна, не экзальтированна. Умея любить и будучи Любовью, внешне Он царственно спокоен.

Наша же любовь, эгоистичная, истеричная, ждущая взаимности, чувствительная к обидам, истощающаяся со временем, даже и любовью не достойна назваться на фоне любви Христовой.

Он прощает нас потому, что любит, а не потому, что Сам виноват.

***

Теперь, когда мы, размышляя о Благословенном Спасителе, на краткое время дали уму возможность взлететь и, распластавши крылья, парить в высоте, нужно снова спуститься на землю. Нужно спуститься в гущу повседневных событий, посреди которых глаз реагирует на свет, кожа – на перемену температуры, ухо – на звук, а совесть – на любое событие, связанное с нравственностью. Иногда этот голос тих, как шепот, а иногда кажется назойливым, как жужжащее насекомое. Но самое страшное состояние – это когда он замолкает. Это – состояние внутренней смерти, и апостол Павел называет таких изнутри мертвых людей «лжесловесниками, сожженными в совести» (1 Тим. 4: 2).

В идеале же голос этот есть голос Самого Христа, Который, «когда выведет Своих овец, идет перед ними; а овцы за Ним идут, потому что знают голос Его» (Ин. 10: 4).

Протоиерей Андрей Ткачев

15 июля 2011 года

Сообщение отредактировал oxsi_bel: 18 августа 2011 - 09:57

#776

Отправлено 18 августа 2011 - 16:14

#777

Отправлено 18 августа 2011 - 17:29

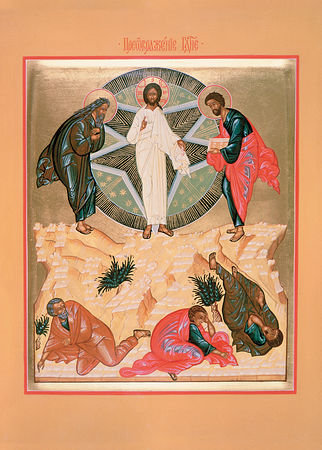

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою,

якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы,

Светодавче, слава Тебе.

….Как только садишься на диету, тут же кто то рядом садится жрать! ( М. Жванецкий)

#778

Отправлено 18 августа 2011 - 20:05

#779

Отправлено 18 августа 2011 - 20:25

так аморалу можно думать только в оправдание своей аморальностинормы морали, зачастую, Вам навязывает общество в котором Вы живете).

#780

Отправлено 18 августа 2011 - 21:03

Не согласен!!! Если посмотреть шире - то не все могут выбирать. Простой пример: племена в глубине Африки. По причине отсутствия пищи могут "завалить" слабого члена племени - просто камушком в затылок... приготовили и съели. У них другие нормы морали - они выработаны их средой обитания (нам чуждой), их обществом.так аморалу можно думать только в оправдание своей аморальности

--... .... Мы выбираем общество в соответствии со своим понятием о моральности, а не наоборот. Этот выбор у нас никто не отнимал.

Количество пользователей, читающих эту тему: 5

0 пользователей, 5 гостей, 0 анонимных