Православие

#871

Отправлено 26 января 2012 - 10:17

Протоиерей Андрей Ткачев

26 октября 2011 г. Источник: Радонеж

Когда мы совершаем погребение или заупокойную Литургию, мы читаем из евангелия от Иоанна зачало 16-е. Это очень известный текст. Там есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24)

Слова о том, что верующий «на суд не приходит», особенно любимы многими протестантами. Однажды уверовав в Воскресшего Господа, они затем всю последующую жизнь стремятся убедить себя и окружающих в своей непреложной спасенности. Для православного человека, воспринимающего спасение не как одноактное событие, а как труд всей жизни, эти слова звучат иногда наивно, но чаще всего – экзальтированно и поверхностно.

Мы уверовали и спасены в надежде, но Царство Божие силою берется и только употребляющие усилие восхищают его. Но вспомним и еще одно слово Христово, относящееся к спасению. Он сказал: «Не судите и не будете судимы; не осуждайте и не будете осуждены; прощайте и прощены будете» (Лук. 6:37)

Эти слова стоит вспомнить ради того, чтобы сопоставить их со словами о том, что уверовавший на суд не приходит.

Если истинно верующий не судится, и если не осуждающий не будет осужден, то не значит ли это, что перед нами слова Господа об одном и том же? Не значит ли это, что человек, истинно уверовавший, и человек, не осуждающий, это один и тот же человек?

Если это так, то истинная вера проявляется именно, как отказ от осуждения, как приход души в состояние некоей неспособности судить о любых грехах, кроме своих.

Стоит посмотреть на способность осуждать (и не осуждать) и на любовь осуждать (и не осуждать), как на критерий гибельности или спасительности своего состояния. Гибельно верующий (да извинят мне такое выражение) не имеет более сладких занятий, чем превозношение себя на фоне осуждения других. Спасительно же верующий видит себя одного в неприглядном виде, видит грязь свою в свете Евангелия, и отказывается выгибать грудь колесом и смотреть на других людей сверху вниз.

Пример человека верующего, но погибающего, при этом уверенного в своей избранности и в погибели остальных, мы видим в притче Господа о мытаре и фарисее. Нас в данном случае интересует последний.

Фарисей решительно отделил себя от всех людей! Это поразительно, но это правда. Он в своих благодарениях говорил Господу: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» (Лук. 18:11) Вот так. Ни больше, ни меньше. (Читаем дальше и проверяем себя на «вшивость»)

Всех же людей, от которых фарисей себя мысленно отделил, он определил емко и кратко: «грабители, обидчики, прелюбодеи». Затем, не удовольствовавшись перечислением чужих грехов, фарисей ищет пищу для осуждения перед глазами, и быстро находит. «Или как этот мытарь» Далее он перечисляет свои дела, которыми искренно гордится. Это пост и десятина. Поскольку фарисей молится, то он имеет и молитву.

Имея молитву, пост и милостыню, чего не хватает ему? Да всего не хватает, поскольку то, что он имеет – никуда не годно. И невдомек этому влюбленному в свои добродетели самохвалу, что в это же самое время в душе мытаря происходит нечто трогательно-великое, благодаря чему мытарь уйдет из храма «оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится »

Говорить об этом стоит для того, чтобы вглядеться в евангельское зеркало. А вглядеться в него стоит для того, чтобы понять: не больны ли мы самым худшим и самым неисцельным видом недугов – религиозной гордостью? Недавно только вышедшие на ниву Господню, недавно положившие впервые руку на плуг, многие из нас уже научились поднимать брови, смотреть свысока, приклеивать ярлыки. Уже они во всем разбираются, уже знают о «подводных течениях» и «тайных движениях». Толком еще грехи свои не оплакав, мы, при таком подходе, уже делаем бесполезными все будущие труды, потому что приобретаем «мнение» о себе и не боимся судить поспешно.

Сложность в том, что жизнь религиозная почти всегда есть жизнь, так или иначе, законническая, протекающая внутри правил и уставов, внутри традиции. А ничто так не питает гордыню и самовлюбленность, как строгое соблюдение уставов и правил. Эта же законническая строгость сильно влияет на отношение к окружающим людям. На них наклеиваются ярлыки, вроде «свой», «чужой», «скверный», «пропащий», и картина мира в глазах ярого законника становится удивительной со знаком «минус».

Фарисейство – жуткое явление, и нам дано познать это не столько из книг, сколько внутри собственных сердец. Собственно и саму притчу о мытаре и фарисее Господь произнес «некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других» (Лук. 18:9) То есть Он для нас ее произнес, поскольку данный недуг свойственен всем вообще, но белее всего тем, кто стремится к праведности.

Очевидно, не просто так, а ради великой пользы и по причине крайней необходимости, мы читаем эту притчу и толкуем ее в преддверии Великого поста.

Учение о праведности, о простоте и чистоте, о примирении и прощении, наконец о смирении, есть тайны Божии, открытые нам для активного приведения их в жизнь. Если какому-то народу Бог открывает нечто, то затем Он же и требует действий в духе откровения. За пренебрежение тайнами и за отказ от движения в указанном направлении наказание как раз и приходит. «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною» (Ос. 4:6)

Нам открыто Евангелие, значит не нам судить тех, кому оно не открыто, но нам исполнять открытое. И воцерковление долгожданное, без которого не поднимется из грязи и праха страна и народ ее, должно быть правильным, глубоким, не истеричным, и не самовлюбленным.

Будем верить право, чтоб не идти на суд, и не будем судить других, чтобы не судиться в ту же меру. Но наипаче послушаем апостола, говорящего: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5)

Вот это последнее – самое горькое: быть не тем, чем должны быть; не быть, но казаться.

Но время есть еще, значит, с Божией помощью, исправляться и можно, и нужно.

Протоиерей Андрей Ткачев

#872

Отправлено 27 января 2012 - 20:43

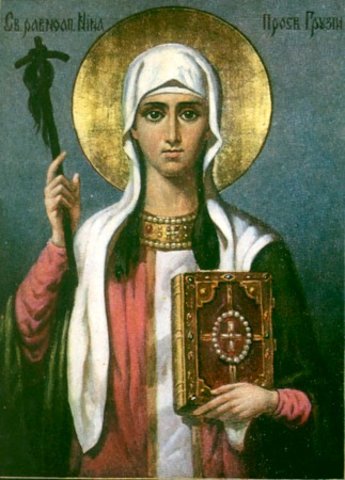

Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди первозванному Андрею и прочим апостолом подражавшая, просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице, святая равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим.

цевница-духовой муз инструмент.

Сообщение отредактировал nasa: 27 января 2012 - 20:43

….Как только садишься на диету, тут же кто то рядом садится жрать! ( М. Жванецкий)

#873

Отправлено 27 января 2012 - 22:01

Ну это заявление не совсем точно. Наверняка есть такие наивные и среди православных (или якобы православных), с отношением "покрестился - всё, дальше спишь спокойно". Активно верующие протестанты достаточно хорошо отдают себе отчёт в том, что уверовать - это только начало. Путь к спасению заключается в поступках и мыслях каждого дня и для них тоже. Да, они верят в то, что Бог милостив и прощает даже самые страшные прегрешения искренне раскаявшемуся и переменившемуся, равно как в это верят и православные. Так что глобально отличия в этом моменте нет. Зачем протоирей к теме с этой неточности подошёл мне не совсем понятно. Суть статьи - просто таки прекрасный совет, или даже руководство к действию, для любого, но вот этот параграф резонул как-то неприятно, прозвучал почти тем самым осуждением, о неприемлемости которого он сам дальше и рассуждаетСлова о том, что верующий «на суд не приходит», особенно любимы многими протестантами. Однажды уверовав в Воскресшего Господа, они затем всю последующую жизнь стремятся убедить себя и окружающих в своей непреложной спасенности. Для православного человека, воспринимающего спасение не как одноактное событие, а как труд всей жизни, эти слова звучат иногда наивно, но чаще всего – экзальтированно и поверхностно.

Сообщение отредактировал Просто Зашла: 28 января 2012 - 02:51

#874

Отправлено 06 февраля 2012 - 05:33

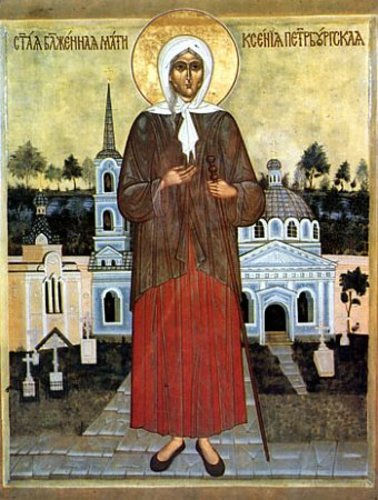

Твою страннонравную, Ксение, память совершающе, любовию почитающии тя, поем Христа, во всех тебе подающаго крепость исцелений, Емуже всегда молися о всех нас.

….Как только садишься на диету, тут же кто то рядом садится жрать! ( М. Жванецкий)

#875

Отправлено 07 февраля 2012 - 18:25

Ирина, прости!Ну это заявление не совсем точно. Наверняка есть такие наивные и среди православных (или якобы православных), с отношением "покрестился - всё, дальше спишь спокойно". Активно верующие протестанты достаточно хорошо отдают себе отчёт в том, что уверовать - это только начало. Путь к спасению заключается в поступках и мыслях каждого дня и для них тоже. Да, они верят в то, что Бог милостив и прощает даже самые страшные прегрешения искренне раскаявшемуся и переменившемуся, равно как в это верят и православные. Так что глобально отличия в этом моменте нет. Зачем протоирей к теме с этой неточности подошёл мне не совсем понятно. Суть статьи - просто таки прекрасный совет, или даже руководство к действию, для любого, но вот этот параграф резонул как-то неприятно, прозвучал почти тем самым осуждением, о неприемлемости которого он сам дальше и рассуждает

#876

Отправлено 07 февраля 2012 - 19:03

#877

Отправлено 09 февраля 2012 - 11:46

Simelena, пасиб за продолжение и за запрос автору! ...

![]()

Как раз неделя, которая сейчас идет, и есть Неделя (Седмица) о Мытаре и Фарисее -

Первая подготовительная неделя к Великому Посту

Автор — Священник Максим Бурдин

Во время первой подготовительной недели, которая называется «Неделею Мытаря и Фарисея», нет поста в среду и пяницу, поэтому она называется «сплошной седмицей» (6-12 февраля в 2012 г.). Во время Литургии в это воскресенье читается из Евангелия «О мытаре и фарисее» (Луки 18:10-14).

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.»

Эта притча задает тон на весь пост и показывает, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие, только тогда мы сможем увидеть свои ошибки и измениться к лучшему. Она нас учит, что мы должны подойти к посту с покаянием и без гордыни. С этой недели до пятой недели Вел. Поста за Всенощным бдением, после чтения Евангелия, поется покаянная молитва: «Покаяния отверзи ми двери» …

"Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко Храму Святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но яко щедр очисти благоутробною Твоею милостию".

"На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми, и в лености все житие мое иждих: но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты".

"Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое".

"Множества содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго: но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: Помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости!"

Вторая подготовительная неделя к Великому Посту.

Во время второй подготовительной недели, которая называется «Неделей о Блудном Сыне», среда и пятница постные (13 — 19 февраля в 2012). В воскресенье перед этой неделей на Литургии читается Евангелие «О блудном сыне»(Луки 15:11-32).

Рече Господь притчу сию: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.»

В этой притче Иисус Христос рассказал о том как блудный (блуждающий) сын вернулся в свой отчий дом. Так и мы иногда уходим от Господа Бога, нашего Отца, а этим чтением Святая Церковь зовет нас вернуться к Нему и поучает нас надеяться на милосердие Божие, если мы искренно покаемся в своих грехах. В эту неделю, а также и в следующие за нею две недели, на Всенощной после полиелея поется псалом: «На реках Вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона»… Этот 136-й псалом описывает страдания евреев в плену Вавилонском и скорбь их об отечестве. Слова этого псалма по отношению к нам внушают мысль о нашем духовном плене, плене греховном и о том, что мы должны стремиться к своему духовному отечеству, Небесному Царствию.

#878

Отправлено 09 февраля 2012 - 16:37

http://post.pravmir.ru/

Лизать скорлупу ореха, или В чем разница между верой и религией

9 февраля, 2012 • Виталий Каплан •

Источник: Журнал "Фома"

Мне часто приходится слышать: у нас, мол, вера, а у вас, воцерковленных, всего лишь «религия». Имеется в виду вот что: вера — это когда у тебя Бог в душе, ты испытываешь некие светлые и тонкие духовные переживания, излучаешь любовь ко всем вокруг. А религия — это значит «молиться, поститься и слушать радио Радонеж». Иначе говоря — это узколобость, косность, нетерпимость. Обрядность, возведенная в абсолют, стремление всех построить в колонну по четыре, костры инквизиции… Словом, весь джентльменский набор.

Очень легко обличить сторонников такого мнения. Как правило, это люди, далекие и от веры, и от религии. Представления о Боге, о Церкви, а порой и о людях у них подчас совершенно дикие. Просто «религия» их пугает больше, потому что мыслится угрозой свойственному им образу жизни, а «вера» (та, которая дело интимное и глубоко закопана в душе) кажется безобидной странностью. Они не понимают, что если вера – нечто большее, нежели комплекс личных иллюзий, если за предметом веры стоит некая высшая Реальность, то неизбежно возникают общие для всех верующих способы общения с этой Реальностью. То есть – богослужения, обряды, письменная фиксация вероучения, признанные (и отрицаемые) толкования, организационная структура — словом, все то, что обычно и понимается под религией. Иначе говоря, религия – это сосуд, а вера – вода в сосуде. Без сосуда воду не сохранить, без воды сосуд бесполезен.

Но даже в самых нелепых заблуждениях чаще всего присутствует некая частичная правда. Есть она и у тех, кто противопоставляет веру и религию (вместо «религии» вполне может звучат слово «церковность»). В чем же правда? Да в том, что довольно часто религия (то есть внешняя форма) оказывается для верующего человека самодостаточной ценностью. Роспись на сосуде пленяет его больше, чем находящаяся внутри вода. Один мой знакомый священник сказал про таких людей, что они всю жизнь лижут скорлупу ореха, думая, что это и есть вкус ядра. То, что по-хорошему должно быть лишь «транспортным средством» на пути к Богу, становится главным предметом любви. С этого автомобиля сдувают пылинки, ежедневно делают ему техосмотр, до хрипоты спорят о его достоинствах. Он никуда не едет. Он стоит в гараже. На вечном приколе.

А ведь все это видно со стороны. Все это происходит на глазах у «внешних». Фанаты «церковности» умеют быть громкими. Неудивительно, что они у многих вызывают раздражение – и против себя, и против Церкви, и, главное, против самой идеи Бога.

Апостол Павел писал: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2:24). Сказано это было, конечно, по несколько иному поводу, но, по-моему, его слова верны и в данном случае. Когда людям навязывают не Бога, а Религию – люди отворачиваются от Бога.

Виталий Каплан

#879

Отправлено 14 февраля 2012 - 18:21

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

….Как только садишься на диету, тут же кто то рядом садится жрать! ( М. Жванецкий)

#880

Отправлено 17 февраля 2012 - 16:18

В 2012 году Масленица пройдет с 20 февраля по 26 февраля.

Масленица- это подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы — последней перед Великим постом недели. В продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица — это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

На Руси масленица отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица» в памяти встают картины веселых зимних дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.

Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник скорее языческий, а не православный. Это не совсем так.

Эта подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Церковь призывает помнить, что ни в какое время не стоит веселиться, теряя голову и совесть.

Вспомним наставление свт. Тихона Задонского: «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и всегда воздержание потребно. Слушают ли, однако, христиане сладостных словес любвеобильной Матери своей Церкви? Она завещает в эти дни более благоговеть, а они более бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться, а они более предаются невоздержанию. Она повелевает освящать тело и душу, а они более оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более прибавляют беззаконие. Она внушает умилостивлять Бога, а они более прогневляют Всевышнего. Она назначает пост, а они более объедаются и упиваются. Она предлагает покаяние, а они более свирепствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина».

«Конечно, масленица — это время, когда по традиции люди ходят в гости, общаются за трапезой. Но не стоит разрушать себя пьянством или опасными играми ни в какое время, тем более в эту покаянную неделю, подготавливающую человека к Великому посту», – подчеркнул в интервью РИА «Новости» зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

В храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

#881

Отправлено 18 февраля 2012 - 11:43

Поминайте сегодня всех усопших родственников, родных , близких, друзей. "...всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере".

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

….Как только садишься на диету, тут же кто то рядом садится жрать! ( М. Жванецкий)

#882

Отправлено 19 февраля 2012 - 14:04

Мф, 106 зач., 25, 31—46:

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и Ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Нашла удивительную по глубине и ёмкости проповедь о.Сергия Ганьковского.

Свящ. Сергей Ганьковский. Проповедь в неделю о Страшном Суде. 14.02.99

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Нам дано Священное Писание для того, чтобы однажды, утомившись от составления бесконечных списков наших претензий к Богу, мы обратились бы к Нему с итоговым вопросом всей нашей жизни: "Господи, скажи: что Тебе от меня надо?" Я думаю, если внимательно читать Слово Божие, читать не один-два раза, так сказать, "для общего развития", а читать и постигать это Слово всю свою жизнь, то рано или поздно, встанет этот вопрос: Что мне делать? К чему мне стремиться? Каким мне стать, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы угодить Тебе, Господи, чтобы оправдаться на том самом последнем Суде, о котором сегодня говорит нам Церковь?

Это ведь только кажется, что всё легко и понятно: корми голодных, одевай нагих, посещай больных - вот и будет тебе вечная награда, вечное блаженство. Ах, если бы всё было так просто! Дело ведь в том, что только в плохих книжках, написанных неумелыми писателями, да в "мыльных операх" мексиканского разлива встречаются простые и незатейливые злодеи, которые никогда голодному не помогут, замерзающего не согреют и плачущего не утешат. В настоящей жизни так не бывает. В настоящей повседневной жизни даже самый отпетый и гнусный преступник всё-таки кого-нибудь да любит, всё-таки кого-нибудь да и жалеет. Пусть раз в жизни да и прольёт слезу сочувствия и жалости, хотя бы о давно умершей бабушке, которая его, тогда ещё невинного мальчика, любила и баловала...

Это с одной стороны. А с другой стороны, ни у одного человека, как бы праведен, жалостен и мягкосердечен он ни был, не хватит ни сил, ни любви, ни денег, для всех плачущих, для каждого неимущего, для любого голодного...

Или, может быть, достаточно одного голодного накормить, одного нищего одеть, одного больного посетить? Тоже что-то не верится. За всю жизнь, за все грехи свои, за все предательства одним не оправдаешься.

Мать и отец, как заведено меж людьми, любят своё дитя. Теперь уже , к сожалению, частые исключения из этого правила всё ещё подтверждают само правило: мать и отец - любят! И муж и жена любят друг друга! Может быть, всё реже и реже встречаются такие любовно-жертвенные отношения супругов, но - любят! Любят, значит готовы и накормить, и одеть, и утешить... Чего же ещё требовать от людей? Разве уже вот этим они не выполняют задачи, которую перед ними Бог поставил? Разве тем самым не обеспечивают своё право на Страшном Суде Господнем наследовать Царство, уготованное от создания мира?

Одна беда: как мало, в самом деле, даже среди таких нежных и любовных отношений, как отношения детей и родителей, как отношения мужей и жён, как мало даже в этих случаях истинной бескорыстной любви. Я могу говорить так, потому что и по своему опыту, и по опыту многих людей знаю: то, что человек называет любовью, часто оказывается любовью к самому себе. И тогда - дети любимы и обожаемы до тех пор, пока они паиньки, покуда они - послушны и почтительны. Но вот вырастает ребёнок и становится кем-то иным, не таким, как ожидалось, - и от родительской жалости не остаётся и следа.

Жених и невеста, когда их взаимная любовь достигает своего максимума, когда глаза их обретают удивительное, доселе неведомое им свойство - не видеть недостатков друг друга, готовы в этот момент всю свою жизнь посвятить друг другу. Но вот проходит время, и теперь уже муж и жена озабочены совсем другим: как изменить своего супруга, как подчинить его себе, как приспособить его к себе, как подогнать его к своему характеру, для своего удобства.

И - прощай, любовь! прощай, жалость! прощай, сочувствие! А всё потому, что заняты мы, на самом деле, самими собой, а не теми, кого любим. А раз так, то к нам в полной мере относятся слова праотца Авраама из притчи о богаче и Лазаре: "Чадо, ты получил уже доброе твоё в жизни твоей!"

Посмотрите, какая удивительная картина раскрывается нам Господом в сегодняшней притче о Страшном Суде! Праведники не знают, что они - праведники. Им и в голову не приходит относиться к тем делам, которые они совершают повседневно, как к делам добрым! Им вовсе не кажется, что кормить голодных, одевать нагих и посещать больных - есть нечто такое, за что человек должен так высоко, так щедро награждаться. "Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? "

Но и грешники не знают о том, что они грешники. Этим-то ведь кажется, что они всё как надо в жизни своей делали: и нищим подавали, и в церковь ходили, и свечи к иконам исправно ставили, и, подумать только, в жизни никого пальцем не тронули! Всё так. Всё правильно. Да вот беда, каждое доброе дело мы себе в заслугу ставим, каждое своё сочувственное слово мы усчитываем, каждое доброе движение души вызывает у нас "законную" гордость. Потому что мы забыли, что любовь - это жертва. И если служишь кому - служи до конца, даже если вместо благодарности получишь плевок в лицо, даже если любимый ученик предаст, даже если муж окажется не на высоте своего призвания, даже если подросший сын вдруг объявит: "Отче! дай мне следующую мне часть имения."

Только если мы забудем себя, и будем жить так, как Господь нам велел и любить так, как Он нам заповедал: " Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга".(Ин.13.35) То есть до конца, до последнего предательства, до крестной смерти.

Если мы сможем хотя бы попытаться так жить, тогда есть надежда, что и для нас прозвучат эти радостные, ликующие слова: "Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира". Аминь.

Сообщение отредактировал Simelena: 19 февраля 2012 - 14:13

#883

Отправлено 26 февраля 2012 - 12:23

Я хочу попросить прощения у всех, кого я вольно или не вольно могла обидеть - резким словом или, наоборот, невниманием. Я, к сожалению, не часто могу сейчас забегать на форум, тем более - всё не успеваю читать...

И какие-то вопросы или посты, обращенные ко мне, могла пропустить... Многих не успеваю поздравить с ДР... или сказать слово утешения в неприятностях...

Простите меня, ради Бога!

Я вас всех люблю!

Последнее воскресенье перед Вел. Постом называется «Сыропустом», потому что им оканчивается ядение сыра, масла и яиц или Прощёным воскресением.

На литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди (Матфея 6:14-21), где говорится о прощении обид нашим ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому Посту. Потому это воскресенье принято называть «Прощенным Воскресеньем». Вечером, после вечерни, священник подает пример и первый у всех просит прощение. После этого, все прихожане подходят и испрашивают у него прощение, а также и у друг друга. В этот день, все делают все от себя возможное чтобы со всеми примириться. В некоторых церквах постная вечерня служится сразу после литургии.

Примем друг друга лаской, любовью, все друг другу простим! В воскресный вечер поется канон: Возлюбим друг друга, рцем друг другу "Братья" и всем простим все Воскресением... Потому что не простить - это остаться во тьме, когда мы стремимся к свету, не простить - это остаться рабом греха, когда мы ищем свободы, не простить - это сохранить вольной волей в себе семя смерти и жало смерти, когда мы ищем, желаем воскресения, молим о нем, стремимся к нему... Простим же друг другу все, все, чем мы друг другу досадили, чем мы друг друга оскорбили, унизили, все, что мы сделали, совершили безумно, в помрачении ума, в безумии сердца, в нетрезвом колебании воли, в бунте плоти - все простим друг другу и начнем этот путь.

Этот путь нелегок, а потому будем на нем друг друга поддерживать; те, кто крепче, поддерживать немощных, но все, все, все без остатка терпеть друг друга, нести тяготы друг друга.

Сообщение отредактировал Simelena: 26 февраля 2012 - 12:26

#884

Отправлено 26 февраля 2012 - 12:25

(Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). - Печеры.: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2001.)

Такими проникнутыми сыновней скорбью словами, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, Святая Церковь сегодня за вечерним богослужением обращается к Богу. И каждый из здесь стоящих, несомненно, пережил в своем сердце эти слова как свое личное обращение к Богу.

Не отврати Твоего лица, милосердный Господи, от нас! — просим мы. Но эту милость Божию мы должны заслужить. По зову нашей Православной Церкви мы собрались в этот святой вечер в храме, чтобы накануне Великого поста испросить себе благословение Божие на достойное вступление на поприще усиленных молитв и покаяния.

Собрались для того, чтобы по установленному в древние времена священному обычаю, поклонившись друг другу из глубины наших сердец, простить взаимные обиды и согрешения.

Это необходимо нам, если мы хотим жить с Господом, и находясь на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том случае, если не будет в нашем сердце обид; не будет взаимного озлобления друг на друга, взаимного осуждения, неприязни. Возможно только тогда, когда в сердце нашем будет мир — это драгоценное священное благо, которое дарует нам Христос Спаситель.

Но для этого, как вы все хорошо знаете, нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к ближним.

Не услышит Господь и наших слезных молений и воздыханий к Нему о помиловании нас, если не коснутся нашего сознания слова Спасителя: “...если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный” (Мф. 6, 14).

Господь говорит: прощай! — тогда и ты будешь иметь право просить себе прощения. Господь говорит: не обижай, а люби своего ближнего! А как часто мы любим только некоторых из тех, кто окружает нас, а иногда и никого не любим! Видим в людях только их недостатки и безжалостно осуждаем.

А ведь мы должны любить друг друга потому, что эта любовь, по слову Христа,— отличительный признак истинных христиан: “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” (Ин. 13, 35).

Сегодняшний день, дорогие, это день проверки нашей духовной зрелости, день нашей строгой самопроверки — способны ли мы следовать за Христом, выполняя все Его повеления? Многие из нас из собственного жизненного опыта хорошо знают, что простить гораздо легче, чем самому испросить прощение у того, кого чем-либо обидел. Тут гордость наша мешает нам признать себя виновным.

Многие верующие любят этот святой вечер. С радостью спешат в церковь, чтобы участвовать в чине прощения. Но все ли отчетливо представляют себе, какую ответственность мы берем на себя? Ибо, к сожалению, нередко этот трогательный чин у некоторых из нас носит оттенок формального исполнения взаимного прощения.

Подошли друг ко другу, произнесли: “Прости меня!” — и даже с улыбкой поцеловались, а в сердце при этом ничего не изменилось. Затаенная обида, недоброжелательство так и остались. Не этого, дорогие, ждет от нас Господь. Он ждет, что в этот святой вечер откроются наши сердца для искренней взаимной любви. Ждет, что, победив с помощью Божией в себе гордость, мы обретем в себе силу и с чистым сердцем и открытой душой подойдем к обиженному нами и скажем: “Прости меня Бога ради!”

Ждет, что мы вырвем из своих сердец и взаимное озлобление, и взаимное осуждение, и все то, что оскверняет нас и отдаляет нас от Бога.

А способны ли мы простить именно так, как этого требует Правда Божия?

Знайте, что не нужно Богу наше лицемерие. Богу нужна наша готовность – никого, кроме себя самих, не осуждать, всех любить и всем прощать. Нужна наша решимость в наступающем уже завтра посту сложить с себя накопленные нами, возможно долгими годами, грехи.

Если с таким настроением мы сегодня пришли сюда, тогда мы можем присоединить свои голоса к звукам церковного хора и всей силой своих духовных возможностей вопиять к Богу: “Не отврати лица Твоего от отрока Твоего... Я Твой, Господи! И прошу Тебя: скоро услыши мя!”

Но прежде чем испрашивать прощение друг у друга, мы должны просить прощения у Господа за то, что платили Ему черствой неблагодарностью и за Его голгофские страдания, и за Его крестную смерть, которые Он перенес ради искупления наших грехов. За то, что так мало у нас любви к Нему.

Должны просить прощения у Матери Божией за то, что ради нашего спасения Ее Сын был распят на Кресте. А мы своими грехами все продолжаем распинать Его, нанося раны и Ее материнскому сердцу...

Должны простить не только здесь присутствующих, но и находящихся в данный момент далеко от нас, и тех, кои уже отошли в вечность. Сами должны простить и попросить и их простить нас. А Господь донесет до их сердец мир, который может дать только Он. И этот мир (взаимного прощения) исцелит и их, и наши души.

Дай нам, Господи, сегодня почувствовать Твой благодатный мир, который дается только при условии искреннего и сердечного взаимного прощения.

“Не отврати лица Твоего...”

Молитвенно-скорбный дух слышится в этом дивном обращении грешной души к Богу. И наши души скорбят. Ведь мы собираемся в дни Великого поста очистить свою душу от всего греховного. Но как много в нас всего того, что отдаляет нас от Бога!

И все же — Боже милостивый, “не отврати лица Твоего...”! Мы хотя и очень грешные, но мы любим Тебя, стремимся к Тебе! Мы немощны и телом, и духом,— и потому “скоро услыши нас!”

Человек состоит из тела и души, поэтому и наступающий завтра Великий пост у нас должен быть двояким. Для тела — воздержание от скоромной пищи, а для души — воздержание не только от худых дел, но и от худых мыслей и желаний.

Каждый из нас со всей строгостью пусть просмотрит прожитую жизнь. Пусть сердце наше затрепещет от сознания своей греховности и воззовет: “Милостиве, помилуй мя, падшего!” Сегодняшнему дню предшествовали три подготовительные седмицы, в песнопениях и молитвословиях которых раскрывалось перед нами учение Церкви о важности покаяния.

Мы должны вступить в пост в таком нашем душевном состоянии, при котором все люди, с которыми мы будем встречаться, были бы нам милы и дороги, как братья.

А для этого прежде всего каждый рассмотри самого себя со всей строгостью, со всей беспощадностью справедливого собственного суда. И ты поймешь, что сам-то ты ой как далек от жизни по евангельским заветам и не имеешь никакого права ни обижаться на кого-либо, ни ссориться, ни тем более кого-то обижать. Так торопись же скорее в этот день, специально установленный Святой Церковью для очищения твоей совести, со всеми примириться. Возымей намерение впредь никого не обижать и ни на кого не обижаться.

Ты собираешься в Великом посту коленопреклоненно и, быть может, даже со слезами просить Господа простить тебя... Прости сперва сам!

И в заключение и я от лица братии прошу вас ради Господа: простите нам все, чем мы обидели или огорчили вас! От имени всей братии нашей святой обители, также у всех вас, как прихожан, так и паломников, ближних и дальних, прошу прощения, елико согрешили пред вами словом, делом, помышлением и всеми нашими чувствами душевными и телесными. Благодатию своею Бог простит и помилует всех нас. Аминь.

Сообщение отредактировал Simelena: 26 февраля 2012 - 12:27

#885

Отправлено 27 февраля 2012 - 15:37

Светлая печаль

протопресвитер Александр Шмеман

Для многих, если не для большинства православных христиан Пост состоит из ограниченного количества формальных, большей частью отрицательных правил: воздержание от скоромной пищи (мяса, молочного, яиц), танцев, может быть, и кинематографа.

Мы до такой степени удалены от настоящего духа Церкви, что нам иногда почти невозможно понять, что в Посте есть что-то другое, без чего все эти правила теряют большую часть своего значения. Это что-то другое можно лучше всего определить как некую атмосферу, настроение, прежде всего состояние духа, ума и души, которое в течение семи недель наполняет собой всю нашу жизнь.

Надо подчеркнуть, что цель Поста заключается не в том, чтобы принуждать нас к известным формальным обязательствам, но в том, чтобы смягчить наше сердце так, дабы оно могло воспринять духовные реальности, ощутить скрытую до тех пор жажду общения с Богом.

Эта постная атмосфера, это единственное состояние духа создается главным образом богослужениями, различными изменениями, введенными в этот период Поста в литургическую жизнь. Если рассматривать в отдельности эти изменения, они могут показаться непонятными рубриками, формальными правилами, которые надо формально исполнять; но взятые в целом они открывают и сообщают нам самую сущность Поста, показывают, заставляют почувствовать ту светлую печаль, в которой подлинный дух и дар Поста.

Без преувеличения можно сказать, что у святых Отцов, духовных писателей и создателей песнопений Постной Триоди, которые мало-помалу разработали общую структуру постных богослужений, придали Литургии Преждеосвященных Даров эту особую, свойственную ей красоту, было одинаковое, единое понимание человеческой души. Они действительно знают духовное искусство покаяния, и каждый год в течение Поста они дают всем, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, возможность воспользоваться их знанием.

Общее впечатление, как я уже сказал, это настроение светлой печали. Я уверен, что человек, входящий в церковь во время великопостного богослужения, имеющий только ограниченное понятие о богослужениях, почти сразу поймет, что означает это с виду противоречивое выражение. С одной стороны, действительно известная тихая печаль преобладает во всем богослужении; облачения — темные, служба — длиннее обычного, более монотонная, почти без движений. Чтение и пение чередуются, но как будто ничего не происходит. Через определенные промежутки времени священник выходит из алтаря и читает одну и ту же короткую молитву, и после каждого прошения этой молитвы все присутствующие в церкви кладут земной поклон. И так в течение долгого времени мы стоим в этом единообразии молитвы, в этой тихой печали.

Но в конце мы сознаем, что эта продолжительная и единообразная служба необходима для того, чтобы мы почувствовали тайну и сперва незаметное действие в нашем сердце этого богослужения. Мало-помалу мы начинаем понимать или, скорее, чувствовать, что эта печаль действительно светлая, что какое-то таинственное преображение начинает совершаться в нас.

Как будто мы попадаем в такое место, куда не достигают шум и суета жизни, улицы, всего того, что обычно наполняет наши дни и даже ночи, — место, где вся эта суета не имеет над нами власти. Все, что казалось таким важным и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, которое стало почти нашей второй природой, куда-то исчезает, и мы начинаем испытывать освобождение, чувствуем себя легкими и счастливыми.

Это не то шумное, поверхностное счастье, которое приходит и уходит двадцать раз в день, такое хрупкое и непостоянное; это — глубокое счастье, которое происходит не от одной определенной причины, но оттого, что душа наша, по словам Достоевского, прикоснулась «к иному миру». И прикоснулась она к тому, что полно света, мира, радости и невыразимой надежды.

Мы понимаем тогда, почему службы должны быть длинными и как будто монотонными. Мы понимаем, что совершенно невозможно перейти из нормального состояния нашей души, наполненной суетой, спешкой, заботами, в тот иной мир без того, чтобы сперва успокоиться, восстановить в себе известную степень внутренней устойчивости.

Вот почему те, которые думают о церковных службах только как о каких-то обязательствах, которые всегда спрашивают о «минимальных требованиях» («Как часто мы должны ходить в церковь?», «Как часто мы должны молиться?»), никогда не смогут понять настоящего значения богослужений, переносящих нас в иной мир — в присутствие Самого Бога! — но переносят они нас туда не сразу, а медленно, благодаря нашей падшей природе, потерявшей способность естественно входить в этот иной мир.

И вот когда мы испытываем это таинственное освобождение, легкость и мир, печальное однообразие богослужения приобретает новый смысл, оно преображено; оно освещено внутренней красотой, как ранним лучом солнца, который начинает освещать вершину горы, когда внизу, в долине, еще темно. Этот свет и скрытая радость исходят из частого пения «Аллилуйя», от общего настроения великопостных богослужений. То, что казалось сперва однообразием, превращается теперь в мир; то, что сперва звучало печалью, воспринимается теперь как самые первые движения души, возвращающейся к утерянной глубине. Это то, что возвещает нам каждое утро первый стих великопостного «Аллилуйя»: От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя.

Печальный свет: печаль моего изгнания, растраченной жизни; свет Божьего присутствия и прощения, радость возродившейся любви к Богу и мир возвращения в Дом Отца. Таково настроение великопостного богослужения; таково его первое соприкосновение с моей душой.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных